现在都市人去跑马拉松,不止拼速度,还得拼预算。

一场马拉松比赛下来,报名、路费、食宿、装备……为了一块奖牌和一张完赛照,小几千就没了。

但,还有人,愿意花上一万多元,去山里跑一天一夜。这不是比谁更「卷」,而是另一种跑步的形式——马拉松接力。

前不久,ECO氪体组成参赛团,参加了张家口站的越山向海人车接力中国赛,从张北草原出发,终点是冬奥会跳台滑雪场「雪如意」,全程142.6公里,人车共行。从风车草甸穿到盘山公路,从午夜跑到天明,中途16个接力点,每人平均要完成近30公里。

这不是一场「服务到位」的大型赛事,没有组委会全程照顾,几乎没有观众。除了距离,第一次参赛的选手不知道下一个接力点具体在哪,有没有信号,能不能联系上队友。

在比赛中,赛道规划、协调节奏全靠队友之间的相互配合——这与大多数讲究「我」能跑多快的竞速赛事来说不同,这场比赛更注重「我们」能不能一起跑完。

该比赛源自美国,其原版赛事Hood To Coast,至今已有40多年历史,被世界跑者称为「一生必跑一次」的比赛。

如今的HTC已演变成一种跑步文化符号,它不仅是马拉松的延伸,更是集运动、社交与公路旅行一体的体验活动。在硅谷、纽约等大城市圈,HTC是不少公司内部最重要的「非正式团建」, 甚至有专属纪录片《Hood To Coast》,来讲述普通人在比赛中如何挑战不可能。

2017年,这项赛事首次落地中国,取名「越山向海」。如今张家口站已来到第九届,既保留了原版赛事的核心精神,也更贴合东方地貌与中国式情绪。

而今年的主题只有六个字:无团队,不山海。

这也点出了这一比赛的精神内核,因为所有人都知道,这不是「去跑个步」那么简单,而是一场要人、要车、要战术、要信念的超长待机挑战,更是一次对团队默契、体力极限、情绪管理和执行力的综合考验。

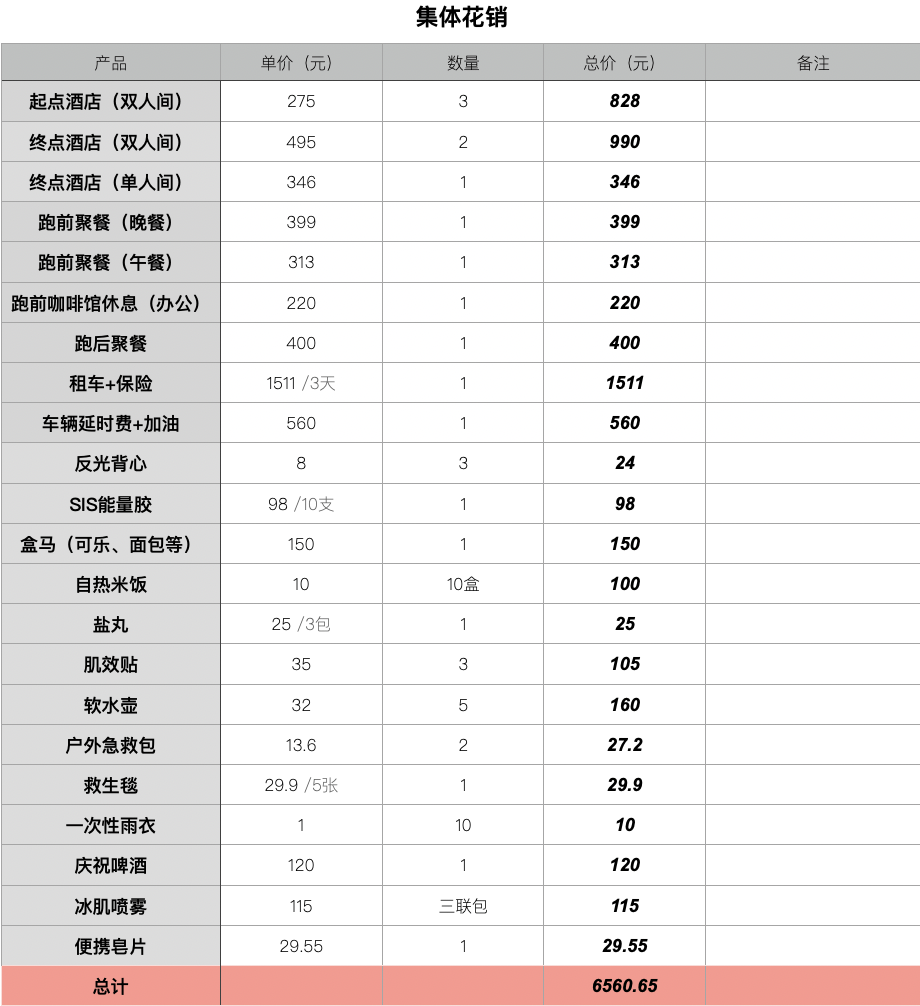

而要完成这样一场比赛,成本并不低。

仅比赛报名费就高达4000元,加上交通、食宿、装备、补给,一支队伍的参赛成本往往轻松突破万元。再加上提前数周的训练准备、协调请假……背后所付出的时间与金钱,几乎写满了「成年人的奢侈」。

除个人装备和报名费之外的集体花销

尤其在长达近20小时的赛程中,5人小组要在一辆车上完成昼夜不间断的轮转,空间狭小、节奏紧凑。

你不在跑步,就是在服务跑步,每个人都身兼数职:导航、接应、抢停车位、找厕所、分配吃喝——没有谁能「躺平」,所有人都要「全员上阵」。

在这期间,睡觉成了奢侈,偶尔车里一两小时的打盹成为最宝贵的休息。

我们队虽然叫「拖后腿跑团」,但没人真的拖后腿。

凭借海报,拖后腿跑团获评赛事「道上艺术家」称号

队伍里有第一次参赛的「小白」,也有跑过多个马拉松的「前辈」,但不管经验几何,所有人都在提前一个多月就开始了为这场比赛的筹备,提前拉练长距离,甚至专门调整了作息,适应凌晨作战的节奏。

队长老李统筹全局,从报名、准备强装、分配赛段到路线研究,每一段高程、每一个接力点,他都翻了不止一遍资料,还成功拉来了一些赞助;小杨负责订车、加油、导航;森哥则提前准备了接力车上的贴纸;黄姐和莫姐则把吃喝安排得明明白白,谁饿了谁不舒服了都被照顾到了。

在出发前,我们从北京集合,五人一车,把车贴一张张贴上车门的那一刻,气氛悄然改变。那不再只是几个朋友临时组队跑个比赛的模样,从朋友、同事、前辈、熟人,正式切换成了「战友」的身份。

我们知道,接下来这一整天一整夜,我们将为彼此跑一段路,为彼此抢一个停车位、递一瓶水、喊一句「加油加油」。

赛事按配速分组发枪,从深夜到清晨分批出发。我们这一组预计完赛时间是20小时,被安排在凌晨0点整起跑。

我们按计划出发。第一棒的老李冲出去,车在山路上追,第二个人在车上准备,第三、第四个人负责确保下一棒顺利完成交接,每个人都不只是跑者,还各自扮演着「支撑者」的角色,真正体会到什么叫「全员上阵」。

这是一场比想象中更复杂的比赛,没有谁是「躺赢」的。

笔者作为第三棒,此时已经来到了凌晨三点。彼时张北气温已跌到 13°C,车窗外是无尽的草原,只有零星几辆车的灯光远远照着。

我接过手环,一个人往山里跑,手机几乎没有信号,只剩下风声和心跳。头灯照亮的,只是前方两三米的小片世界。你不知道还有多少上坡下坡,也不知道队友什么时候追上自己。

跑着跑着,天边开始泛蓝,不是骤然的破晓,而是那种被慢慢推开的夜色。晨雾变得稠密,风还在吹,远处一小片光像是天给你悄悄撕开的一道缝。你突然意识到,已经跑了一整夜。

说不上这是痛苦还是治愈,只能说,那一段山路上的奔跑,不只是体力的消耗,更像是一次把心理积压很久的东西清空,再默默出发的过程。

节奏一旦开始,就不会停下。

纵观整场比赛,我们不是专业运动员,但每个人都咬牙拼尽了力气去顶自己的赛段。

尤其是每次团队的车在山路上追上跑者的时刻——副驾的队友摇下车窗喊「加油!稳住!」,后座有人探出身拍视频,司机一边赶路一边算接力时间,整辆车都在为前面那一个人打气。

那不是一个人在跑,是一整支队伍的情绪在推进。

最动人的,是交接点的等待。当你站在那里,望着远处一条看不到尽头的山道,只能靠感觉判断:他是不是快到了?直到那个熟悉的身影晃动着冲来,那一刻你就知道,该你上场了。

来不及说太多,你接过手环,一拍肩膀,然后转身冲出去。这种默契贯穿了整个比赛,也贯穿了我们这支队伍在路上的每一段。

作为城市里的社畜,我们早已习惯了规划、效率、性价比。

但在越山向海的路上,你终于可以暂时放下这些焦虑,不再去算自己跑得够不够快、值不值得——你只需要确认一件事:我还在往前跑。

也正因为如此,这样一场「看上去没有意义」的比赛,才会吸引全国数千名跑者趋之若鹜。

从理性角度看,它确实不划算——太累,太贵,太折腾。但我们仍愿为这种「无用感」买单,因为它让我们在高压生活中,短暂拥有了一种极其稀缺的状态:真正的当下感。

所以我们跑得慢没关系,只要不停下。

越山向海,更像是一场短暂逃离日常的集体冒险:花点钱,跑点冤枉路,见见风,淋淋雨,晒晒太阳,再看看自己还能不能咬着牙,把一件事坚持到底。

142.6公里,一整夜没怎么睡,吃不好、洗不了、躺不平。

但我们真的,把它跑完了。

*感谢adidas对ECO氪体「拖后腿跑团」的装备支持。